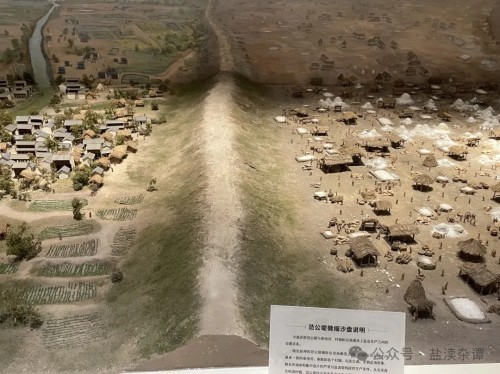

沈 堤

民国七年七月二十四日

张謇

沈公堤接范公堤,说范人人说沈迷。

堤下潮痕堤上草,未妨早晚有高低。

上面这首诗,是有“江苏沿海大开发第一人”之称的清末状元张謇的一首感事诗。诗中讲了一个鲜为人知的史实——苏北沿海地区除了著名的范公堤外,还有一座沈公堤,同样是一件有益民生的历史丰碑。

王安石的《海门县沈兴宗兴水利记》,是海门人文历史之根。王安石是我国北宋时期的一位著名政治家、文学家、思想家。沈兴宗于宋至和年间(1054—1055)任海门知县,期间真心为百姓办事,在沿海修筑了一条70里长堤。王安石闻知后,十分欣喜,撰写了这篇传记。这篇传记是海门第一部县志——明《嘉靖海门县志·词翰》的第一篇,也是迄今为止发现的专记海门的最早的传记文章,赞扬了沈兴宗“既堤海”“浚渠川”的正确思想。

沈公堤的修筑不仅在当时产生了积极作用,而且开创了海门第一次沿海开发的历史,为以后海门盐业的辉煌发展史发展创造了条件。

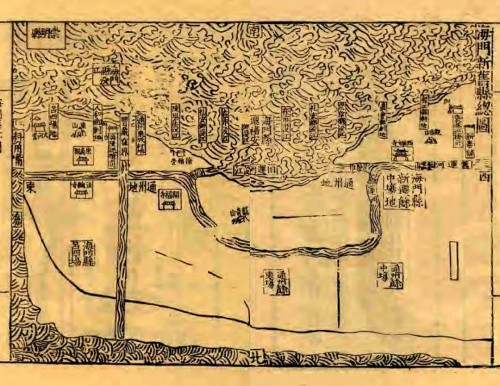

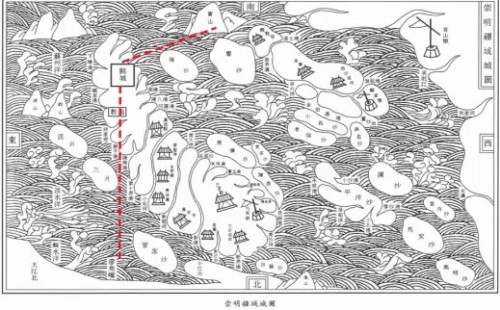

明万历年间的海门岛(图源:启东政协)

1996年版《海门县志》言:至和年间(1054--1056)知县沈起(兴宗)筑海堤,由范公堤向东南延伸70里,称“沈公堤”,以挡咸潮。王安石作《海门县沈兴宗兴水利记》记其事;2013年《海门市志》则说:至和年间(1054--1056),知县沈起(兴宗)筑海堤,由范公堤向东南延伸70里(余西至吕四场东南料角嘴),称沈公堤,统称范公堤,以挡咸潮。王安石作《海门县沈兴宗兴水利记》记其事。

《海门市志》与《海门县志》一脉相承,区别仅以括号说明具体方位:余西至吕四场东南料角嘴。不免使人生疑,一是余西至料角嘴不止70里;二是余西及以东余中、余东北海边,系通州地域,海门知县怎会跨界去州境海边筑堤?三是北宋时海门究竟在哪里,非要到北海筑堤?

沈公堤之名来历

嘉靖年间海门知县吴宗元有诗《沈公堤》:“捍海功成百代崇,蛇龙区數尽耕农。当年不有临川笔,到此惟知有范公。”(这里标题是《沈公堤》,诗中的“范公”当是“沈公”。古海堤是近千年来沿海居民同海潮斗争的产物,统名范公堤,乃后人归美前贤。)临川,指王安石,意为有了王安石的文章,后人才知道有沈公堤。那么王安石是如何叙述沈公堤的呢?王安石在《海门县沈兴宗兴水利记》中叙述:“以余所闻,吴兴沈君兴宗海门之政,可谓有志者矣。既堤海七十里以除水患,遂大浚渠川,酾取江南以灌义宁等数乡之田。”

翻译成现代文:根据我的听闻,沈兴宗在海门从政,政绩非常大啊!不但沿海筑了70里的海堤,同时开挖疏浚了大量的河渠水道,吸取大江里的水,从南面灌溉义宁等数乡的田地。

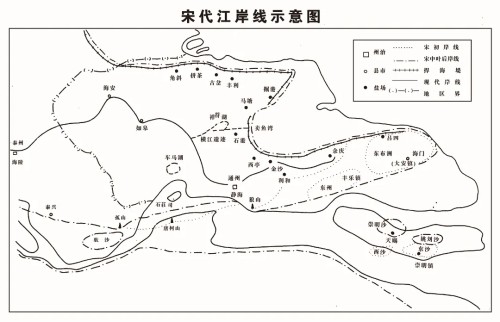

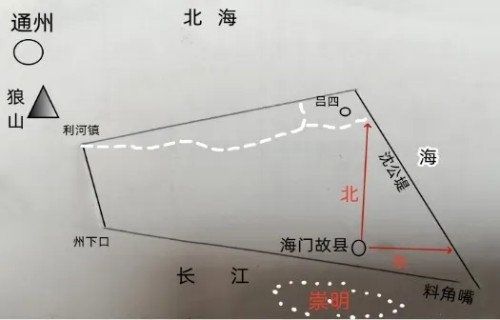

宋代江岸示意图(图源:启东政协)

从王安石文分析,作文章时沈兴宗已离任,王安石进行了田野调查。王安石在文章里强调了一个“南”字,即从南江里面引水,一方面利用开挖河渠的土筑堤,一方面由南而北灌溉农田。可以认为,海门筑堤在东海岸,东海岸呈南北偏西走向。

古文献对于沈公堤记载

01 刘弇的《海门按田陆琼桥壁》记载

刘弇,北宋元丰二年进士,任海门主簿6年,被誉为韩文公文学传人,在海门留下20多篇诗文。其中有刘弇的任职笔记《海门按田陆琼桥壁》中有“在东下沙者。少前,济丈泾,抵蒋洴。蒋洴少通,道垾中絶如决,蛇、眴,潮汐去来,比他处尤其险。澁者也,李善璨、左素、三瘠田在焉。已而往东沾,求陈杨符,故登醎水垾絶处,悼仁孝村。逃者不复,故田为莽墟。追念禹功,怆悢者久之”语。

其中“东下沙者”,即来到东海边;“道垾中絶如决”,即行走在海堤上(那时没有沈公堤一说),已经被冲开了缺口;“登醎水垾絶处,悼仁孝村”,即登上防止海水的沈公堤岸头,悼念坍入东海的仁孝村,感槪不已。其时,不过离沈公筑堤20余年。可见,沈公堤在东海边上,南北向。

明嘉靖海门县志新旧县总图(图源:头甲海潮)

02 弘治《两淮运司志》记载

掘港场、吕四场在古迹条下记有范公堤,北海其他诸场均无范堤记载。查阅嘉靖《两淮盐法志》,从吕四到石港,均为海防新堤,又称范堤,系新修,实际为崔桐《修筑捍海堤记》所记的海堤。

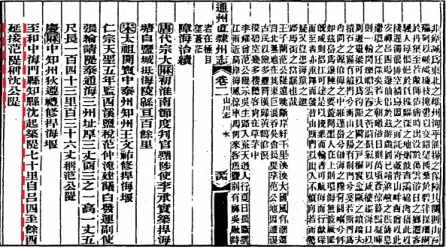

03 嘉靖《海门县志》记载

沈公堤在县治东、北。即沈公堤在北宋海门县治的东面、北面。

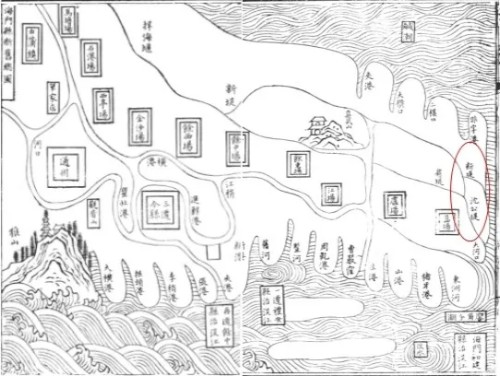

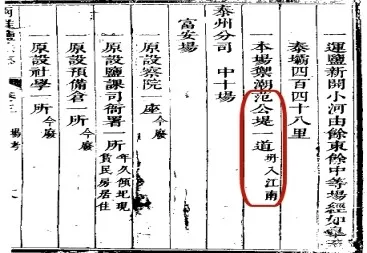

04 万历《通州志》记载

沈公堤在县治东、北。

05 顺治《海门县志》记载

顺治《海门县志》有《海门县新旧总图》,沈公堤呈南北偏西向。

顺治《海门县志·海门县新旧总图》中的沈公堤

06 康熙《两淮盐法志·吕四场》记载

范公堤坍入江南。

康熙《两淮盐法志·吕四场》截图

此范公堤,无疑是沈公堤,位于南北向东海岸。“江南”不是长江南岸,而是指长江主泓道以南,即江水的南部。沈公堤不是一下整个地坍入,而是从南头开始逐步坍塌。沈公堤位于县治东面海岸,北西向,直至大河口。大河以北,为海门北荡,吕四场迁入后,继筑海堤,也称沈公堤。大概就是顺治《海门县志》载图上的沈公堤。

07 光绪《通州直隶州志》记载

至和中,海门知县沈起筑堤七十里,自吕四至余西,延接范堤,称沈公堤。也就是说:堤的走向为东西方向,在北海南岸。

可能1996年、2013年海门志关于沈公堤的叙述,受光绪《通州直隶州志》影响。

光绪《通州直隶州志》记载来源与分析

南通文史学家管劲丞研究的发现:“各场海堤非唐宋捍海堰”,“安石谓其堤海七十里以除水患。所谓自吕四至余西者,盖承崔桐范堤沈续之说。余西达吕四,不止七十里也。”

这段话有四层意思:

一是各场海堤非唐宋捍海堰。查阅弘治《两淮运司志》,掘港场、吕四场在古迹条下记有范公堤,北海其他诸场均无范堤记载。查阅嘉靖《两淮盐法志》,从吕四到石港,均为海防新堤,又称范堤,系新修,实际是崔桐《修筑捍海堤记》所记的这条海堤。

二是沈公堤长七十里。与王安石《海门县沈兴宗兴水利记》所记相符合。

三是余西抵达吕四,不止70里。各场范公堤长度,盐法志有记,余西、余中、余东、吕四四场范公堤长度在百里以上。

四是沈公修堤自吕四至余西者,是崔桐所说。在所有资料中,管劲丞是对“范堤沈续之说”提出自己见解的第一人,但又指出范堤沈续是崔桐所说。

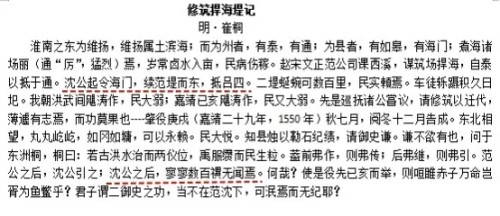

崔桐是翰林院编修、历史学家,他的学说几乎无人怀疑,也不应该怀疑。那么崔桐是怎么叙述的呢?我们查阅崔桐文献。崔桐著有《修筑捍海堤记》,万历《通州志》、康熙《通州志》、顺治《海门县志》文献部分均没有收录该文。

崔桐著《修筑捍海堤记》背景:嘉靖十八年飓涛,严重威胁余中海门;嘉靖二十三年,得到批准,计划西迁金沙;嘉靖二十八年,风浪又达海门城下,不得不四迁。嘉靖二十九年,知县刘烛奉命筑堤,年底完工,既防海患,又阻挡江涛;遂请崔桐而为之记,刻石留存。时74岁高龄的崔桐欣然答应,撰写了《修筑捍海堤记》。其文截图为:

细读原文发现,光绪《通州直隶州志》可能误读“沈公起令海门续范堤而东抵吕四”句。其标点应该为:沈公起令海门续范堤而东,抵吕四。翻译为现代文:沈起担任海门知县,在东面海边继续筑范公那样的海堤,抵达吕四;“而”字的作用,是状语后置。

而光绪《通州直隶州志》误读为“沈公起令海门续范堤,而东抵吕四。”翻译现代文为:沈起担任海门知县,延接范堤(筑堤),向东抵达吕四。如这样解释,“而东”二字似乎可不要。

崔桐诗卷书法《崔桐诗卷》(白纸线装一册)

为什么会误读?可能受嘉靖中期以后旧海门的地形地貌影响。

嘉靖二十九年,知县刘烛奉命筑堤,就是余西至吕四之间。

嘉靖《海门县志》记载:“四至,东至料角嘴八十里,西六十里通州地,东二十里属海门。西至通州界一十里,南至扬子江三里,北至海二十里皆州地。”嘉靖筑堤时,旧海门只有余中到南通10里、吕四场20里地,其余均属通州。

大概“西至通州界一十里”属余西场,故有余西筑堤,东南至吕四一说。但这是嘉靖时的堤岸,并不符合北宋情况。

《修筑捍海堤记》记载有“比邑(紧靠县邑)之场曰吕四、曰余东、曰余中、曰余西、曰金沙。堤之阙宜补,夷宜筑者,共为丈二万八百(约69公里多)有奇。”不就是所宜补、宜筑的新堤吗?何来旧堤?如在沈公堤处修堤,崔桐的《修筑捍海堤记》能不记载吗?

《修筑捍海堤记》有“范公之后,沈公引之;沈公之后,寥寥数百禩无闻焉。”意思是,范公筑堤后,沈公继筑,其后数百年,再没有听闻谁筑堤。原来,海防新堤前,吕四到金沙,除个别自筑的除外,从未有过海堤。

崔桐这篇记,首先追述海堤之源:赵宋文正范公,司课西溪,谋筑场捍海,自泰以抵于通;沈公起令海门,续范堤而东(学习范仲淹在东海边筑堤),(北)抵吕四。由于明代,对四迁县治,记忆较为清楚,没有疑议。到乾隆及以后,海门旧县不复存在,以金沙四迁海门的地形地貌来研读《修筑捍海堤记》,难免有误。

光绪《通州直隶州志》的误读来源于乾隆《通州直隶州志》,乾隆《通州直隶州志》的编纂者是高邮人夏之蓉。夏之蓉是著名学者,但不是当地人,对于这么复杂的情况不够熟悉,误读情有可原。北宋时尚没有余西、吕四场名,北海诸盐场、包括吕四场均不在今处。

宋及明清海门的基本方位

01 文献记载宋朝海门方位

宋时海门距离北海遥远。

一是崔桐《海门县志》记载:“县治初与崇明比境”。

二是正德《崇明县志》有崇明区域图,崇明距离江南宝山较近。

三是宋《舆地纪胜》记载,“通州入海当由料角及东沙汲域”。南宋料角与明料角非一处,但可证明,海门距离崇明较近,距离北海较远。此为明正德时崇明区域图,宋时可能更近。

四是《太平寰宇记》记载,“距通州隔海二百多里”,“东南至海,州下口、海门县界六十里”。

五是元丰《九域志》记载距通州二百十五里。

六是崔桐《海门县志》记载,“北迁礼安乡”。

七是万历《通州志》记载:“海门县附——三迁铺在县东三十里,新桥铺在东五十里,沈家铺在县东七十里,旧县铺在县东九十里。”旧县铺就是一迁县铺,万历时海门县在金沙,距州40里,加上县东90里,即一迁县距州130里。

据以上文献数据,可画出宋时海门方位示意图:宋时海门距离北海遥远,东海边岸线当在百里上下。

宋朝海门方位示意图

02 文献记载明朝四迁海门方位

嘉靖《海门县志》记载,距离东海九十里,与北海相距四十里,距通州四十里。

03 乾隆时旧海门移民辗转迁到兴仁

乾隆时兴仁为海门乡,后为静海乡,称新地,距北海约20里,与诸盐场差不多在一条东西线上。其时的东与北,与宋时大相径庭。由于地球自转的影响与长江规律性的作用,北海不断淤浅,长江先北侵后南移,旧海门先没江后涨海门厅,地形地貌发生翻天覆地的变化,令人不识“庐山真面貌”。

方位不同了,理解旧志的东与北就不同。宋时海门的东与北,均在西北向的东海边上;清乾隆时海门的东与北,都在北海边。按习惯性思维,可能误以为北宋时海门的东与北也在北海边一线。乾隆州志误读崔桐的《修筑捍海堤记》不足为怪,后人误认北宋方位,情理之中。

百味人生在阅读,洗净尘埃是芳华。

京公网安备 11010502035271号

京公网安备 11010502035271号